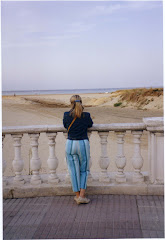

El sol estaba en lo más alto. El

ruido acompasado del vaivén de las olas, algún canto de aves, lejano, y unos temerosos

y pequeños pasos en la arena, eran las únicas notas de la banda sonora de

aquella mañana, vacía y vieja ya.

La espuma lamía con fruición,

desesperada por llegar, los bordes ribeteados de una arena tostada. Una extensa

mancha roja avanzaba, lenta pero segura, hacia el mar, mientras una pequeña

avanzadilla de ese acorazado ejército llegaba hasta el cuerpo que yacía junto a

la orilla.

María Teresa de Jesús López de

Heredia y Sotomayor había abandonado el convento de Las Clarisas en Sevilla por

orden paterna, justo a dos meses de tomar sus hábitos definitivos. Don Pedro,

su padre, Contador-Escribano de La Casa de Contratación de Indias, había

decidido casarla con un rico terrateniente de Cuba, propietario de uno de los

mayores ingenios azucareros de la isla. Las ordenes de Don Pedro, no se

discutían. Él había decidido, cuando era una niña, entregarla a la Iglesia, y ahora,

convertida en una joven y hermosa mujer, mandarla a las Américas con la misión

de dotar al linaje de los López de Heredia de un patrimonio sólido y terrenal

por medio de esta unión. Unión que solo beneficiaba al padre y al futuro

marido.

La blanca y nacarada piel,

desnuda, expuesta a la ardiente mirada del astro sol, comenzó a reaccionar ante

las insistentes llamadas de los emisarios de la marea roja, que avanzaba

decidida hacia su futuro. Solo ella se interponía en su camino.

Pequeñas patas filosas pinchaban

con insistencia la humana geografía. Por manos, brazos, piernas y pies, sentía María

Teresa la llamada de la vida. Intentó abrir los ojos, pero una masa de arena

húmeda se lo impedía. A duras penas, logró entreabrir el ojo derecho. Frente a

ella dos bolitas negras se movían nerviosas, observándola con un interés

insistente. Quiso mover la mano, el brazo, un dedo… Imposible. Estaba

paralizada. Quiso gritar. Tampoco podía. Los visitantes iban llegando en

pequeños grupos, y como si de una montaña se tratase, su cuerpo fue escalado

por el norte y el sur, de este a oeste…

¿Qué había ocurrido, estaba

soñando? Un sabor salado inundaba su boca, pastosa y llena de arena. De pronto

sintió cómo una arcada le subía violenta desde el estómago. Tosió, vomitó y consiguió encorvarse. La melena, enredada en

su hermoso cuello, enmarañada y con pequeños crustáceos colgando de ella,

impedía que el aire besara su cara. Un penetrante olor a salitre terminó de

espabilarla.

Se creyó muerta durante unos

instantes. El silencio era ensordecedor. Sentada sobre su nalga izquierda y apoyada

en una mano, sacudía, nerviosa, con la otra, los diminutos guerreros rojos que

estaban colonizando su cuerpo. No había duda de que se encontraba en una playa,

la arena lo rodeaba todo. Ardía. Su piel también. Tenía sed y los labios resecos y agrietados. Intentaba enfocar la poca

visión de la que disponía pero todo era cegador, la luz, el oro, el verde y el azul, el blanco; y la soledad… ¡Inmensa!

No había nada reconocible a su alrededor,

¡nada!

El chillido de una gaviota que

vino a posarse cerca de ella, atraída por la posibilidad de un banquete, la

asustó y entonces consiguió ponerse en

pie, tambaleante. Al punto se dio cuenta de que sus ropas eran puros jirones

que apenas tapaban su níveo cuerpo. Sentía vergüenza, una vergüenza infantil, e

instintivamente se llevó las manos al pecho, al vientre. Se sentía profanada,

violada… ¿Dónde estaba? Quería llorar, pero tampoco eso podía.

Solo un grito que le nacía de muy

adentro se atrevió a salir de su garganta. Un grito oscuro, largo y perdido. En

ese momento, un coro de aves desconocidas le respondió desde algún recóndito

lugar con un graznido helador. Un minuto, cinco, veinte… ¿Cuánto estuvo

así, en pie, vacilante, aguzando el oído, la vista…? Y el silencio de nuevo.

Solo el mar susurraba canciones que ella no conocía.

Se dejó caer pesadamente en la

arena. Sentada, intentó recordar. Frente a ella se extendía el piélago traidor,

la mar que la había tragado y vomitado allí, la mar océana, ahora en calma. Un

horizonte infinito, un sol en todo su esplendor. A sus espaldas, la playa,

blanca, brillante y extraña, que extendía su lengua hasta el umbral de un

inmenso bosque de palmeras, frondoso y caótico. A izquierda y derecha, no se

veía el fin del arenal. Volvió a enfocar la vista, utilizando esta vez su mano

derecha a modo de visera. Nada.

Intentó respirar con calma. Cerró

los ojos. Poco a poco las imágenes iban llegando, mezcladas y confusas. Caras,

lugares, conversaciones… Recordaba la fría despedida de su padre en el puerto

de San Lúcar, las lágrimas ahogadas en su garganta, el olor a azahar de su

Sevilla, los abrazos de sus hermanas del convento, la mano fuerte de Juanita

apretando la suya, no temas mi niña, no temas… Y los hermosos y grandes ojos del

negro Manuel, mirándola con lástima y amor.

Te llevas a Juanita y Manuel, le

había dicho su padre, ellos cuidarán de ti por mí hasta que lleguéis a

Trinidad, donde será tu marido, Don Lope de Aguinaga, tu señor y valedor. Ve con

Dios y procura ser digna hija de tu padre y tu linaje. Aquellas fueron las

últimas palabras de don Pedro. Palabras que ahora aparecían reflejadas en el

espejo de arena de aquel lugar perdido en el océano.

Se acercó a la orilla. El agua

estaba caliente. Mientras observaba sus dedos hundirse en la arena con cada

envite de ola y espuma, vio cómo llegaba una multitud de cangrejos rojos, empujándose

unos a otros, pasando por encima de sus pies, a fundirse con aquellas cálidas

aguas. Se sentía reconfortada, y por un momento olvidó sus tribulaciones.

La brisa soplaba suave, como una

caricia, pero algo había cambiado. Algo que la hizo volverse y mirar al punto

exacto del que emergía, lejos, muy lejos, una figura que, poco a poco, iba

haciéndose más grande. Los cangrejos habían desaparecido, la gaviota se había

alejado, y el sol empezaba a cubrir su rostro…

María Teresa encomendó su alma al

Señor, y arrodillada en la dura arena, con las manos cruzadas en signo de

oración, suplicante, solo alcanzó a decir: ¡Dios mío, ampárame!

Imágenes: Internet. Texto: Edurne

.png)

.jpg)